Herzlich Willkommen bei der Angewandten Ökologie und Phykologie

Unsere Schwerpunkte liegen in der Erforschung von terrestrischen und aquatischen Algen - ihrer Biodiversität, ihre Ökophysiologie und ihre ökologischen Funktionen.

In unserer Außenstelle in Zingst liegen die Schwerpunkte im Gewässermonitoring, Analytik und Ökologie. Über das Logo gelangen Sie zur Webseite der Biologischen Station Zingst.

Neuigkeiten

New article: Occurrence, ecotoxicity and management of PFAS in polar regions

In a review article published in Frontiers in Environmental Science, scientists from Iceland and Germany detail the occurrence and ecotoxicity of non-degradable per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in polar regions. As global warming accelerates the melting of the cryosphere, PFAS are released into the marine realm with meltwater and bioaccumulate in polar trophic food chains, presenting arctic and antarctic wildlife with new challenges and uncertainties. The publication emphasises the urgency to fully understand the impacts of PFAS on organisms and ecosystems, and lays out management and mitigation strategies, as well as options for bioremediation for PFAS in polar systems.

Original publication:

Arulananthan A, Vilhelmsson OÞ, Karsten U, Grossart H-P, Sigurbjörnsdóttir A, Rolfsson Ó, Joerss H and Scholz B (2025) Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in the cryosphere – occurrence, organismic accumulation, ecotoxicological impacts, transformation, and management strategies. Front. Environ. Sci. 13:1559941. doi: 10.3389/fenvs.2025.1559941

https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2025.1559941/full

Journal of Phycology - top 10 most-cited papers published by the journal in 2023

The publication:

K. Franke, L. C. Matthes, A. Graiff, U. Karsten & I. Bartsch (2023): The challenge to estimate kelp production in a turbid marine environment. https://doi.org/10.1111/jpy.13327, published in Journal of Phycology, on behalf of Phycological Society Of America, is among the top 10 most-cited papers published by the journal in 2023.

Funded via the Wiley-DEAL agreement with Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum fur Polar- und Meeresforschung.

DFG-Projekt MicroMeth - Masterarbeit Merle Dorsch

Wir freuen uns, einen kurzen Einblick in die Masterarbeit von Merle Dorsch zu geben, die im Rahmen des DFG-geförderten Projekts MicroMeth zur aeroben Methanproduktion durch das Mikrophytobenthos in Küstengewässern der Ostsee in der Arbeitsgruppe angewandte Ökologie und Phykologie von Prof. Ulf Karsten unter der Betreuung von Dr. Lara Prelle durchgeführt wurde. Ihr Fokus lag auf der Rolle von Diatomeen als potenzielle Produzenten von Methan.

Für ihre Untersuchungen setzte sie die Methode der Gaschromatographie in Kombination mit der Purge-and-Trap-Methode zur Methanmessung ein. Zudem dienten Sauerstoff- und Chlorophyll-a-Messungen als Indikatoren, um das Vorhandensein oxischer Bedingungen zu überprüfen und die Methanproduktion in Relation zur Mikrophytobenthosmasse zu bestimmen. Nach ihrem erfolgreichen Masterabschluss setzt Merle ihre wissenschaftliche Laufbahn mit einer Promotion an der Tallinn University of Technology fort. Diese erfolgt im Rahmen des European Training Network „Natural Traces“ zu dem Thema „Diatoms as forensic indicators in surface waters“ unter der Betreuung von Dr. Atko Heinsalu (Tallinn University of Technology) und Prof. Jens Arendt (Goethe Universität Frankfurt). Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der forensischen Analyse von Diatomeen und deren potenziellen Anwendungen in kriminalistischen und umweltwissenschaftlichen Kontexten.

Wir wünschen ihr viel Erfolg für diesen spannenden nächsten Schritt!

Neue Pressemitteilung - Flexibel und widerstandsfähig: Internationales Team untersucht Zellfunktion neu entdeckter Algenart

Die neu entdeckte Algenart „Streptofilum arcticum“ hat eine potenziell besonders flexible Zellwand: Bei Wassermangel schrumpft die Algenzelle und ihre Zellwand; steht der Zelle wieder mehr Wasser zur Verfügung, dehnt sich die Zellwand aus, ohne dass die Zelle dabei Schaden nimmt. Diese Funktion erklärt den evolutionären Übergang vom Wasser ans Land und verschafft den Algen Vorteile bei der Klimaanpassung. Ein internationales Forschungsteam unter Führung der TU Bergakademie Freiberg sowie der Universitäten Rostock und Innsbruck, und dem Nationalen Akademie Institut in Kiew beschreibt die Art und ihre Zellfunktionen erstmals in einer aktuellen Publikation in der internationalen wissenschaftlichen Zeitschrift „Environmental Microbiology“. Nachgewiesen haben die Forschenden die neue Algenart bisher in der arktischen Tundra auf Spitzbergen sowie in Dünen an der Ostseeküste. Die regionale Verbreitung der Algen ist damit größer als bisher angenommen.

Hier kommen Sie zur Pressemitteilung der Universität Rostock und einer Pressemitteilung des Verbandes Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland (VBIO).

Originalveröffentlichung:

Glaser, K.; Mikhailyuk, T., Permann, C., Holzinger, A., Karsten, U. (2024) New Strains of the Deep Branching Streptophyte Streptofilum: Phylogenetic Position, Cell Biological and Ecophysiological Traits, and Description of Streptofilum arcticum sp. nov, https://doi.org/10.1111/1462-2920.70033

Neue Pressemitteilung - Rostocker Forschende untersuchen die Rolle gläserner Mikroalgen an unserer Ostseeküste

Forschende der Angewandten Ökologie und Phykologie der Universität Rostock haben mit einer neuen Studie zur Wiedervernässung eines Küstenmoores auf der Insel Rügen aufschlussreiche Erkenntnisse über die Rolle von Mikroalgen gewonnen. Insbesondere die Kieselalgen, eine Gruppe von Mikroalgen mit einer glasartigen Zellwand, erweisen sich als wertvolle Bioindikatoren, um die ökologischen Folgen von Überflutungen an der Ostseeküste besser zu verstehen.

Hier kommen Sie zur Pressemitteilung der Universität Rostock.

Originalveröffentlichung:

Schultz, K., Dreßler, M., Karsten, U., Mutinova, P.T., Prelle, L. R. (2024). Benthic diatom community response to the sudden rewetting of a coastal peatland. Science of The Total Environment, Vol. 995. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969724072103

Großer Erfolg – Universität Rostock für weitere sechs Jahre tragende Säule der Antarktisforschung

Seit rund zehn Jahren koordinieren und organisieren Professor Ulf Karsten und sein Team (Institut für Biowissenschaften) an der Universität Rostock das hoch angesehene DFG-Schwerpunktprogramm (SPP) 1158 „Antarktisforschung mit vergleichenden Untersuchungen in arktischen Eisgebieten“. Dies beinhaltet sowohl die Beratung und Unterstützung neuer Antragsteller/innen hinsichtlich logistischer Fragen zu Forschungsarbeiten in den Polargebieten als auch die regelmäßige Durchführung und Finanzierung von Workshops, um interdisziplinäre Forschung zu stimulieren und neue Konzepte zu generieren.

Hier finden Sie den Link zur Pressemitteilung der Universität Rostock.

Neue Pressemitteilung - Forschungsdefizite und Forschungsbedarf für die Arktis und Antarktis identifiziert

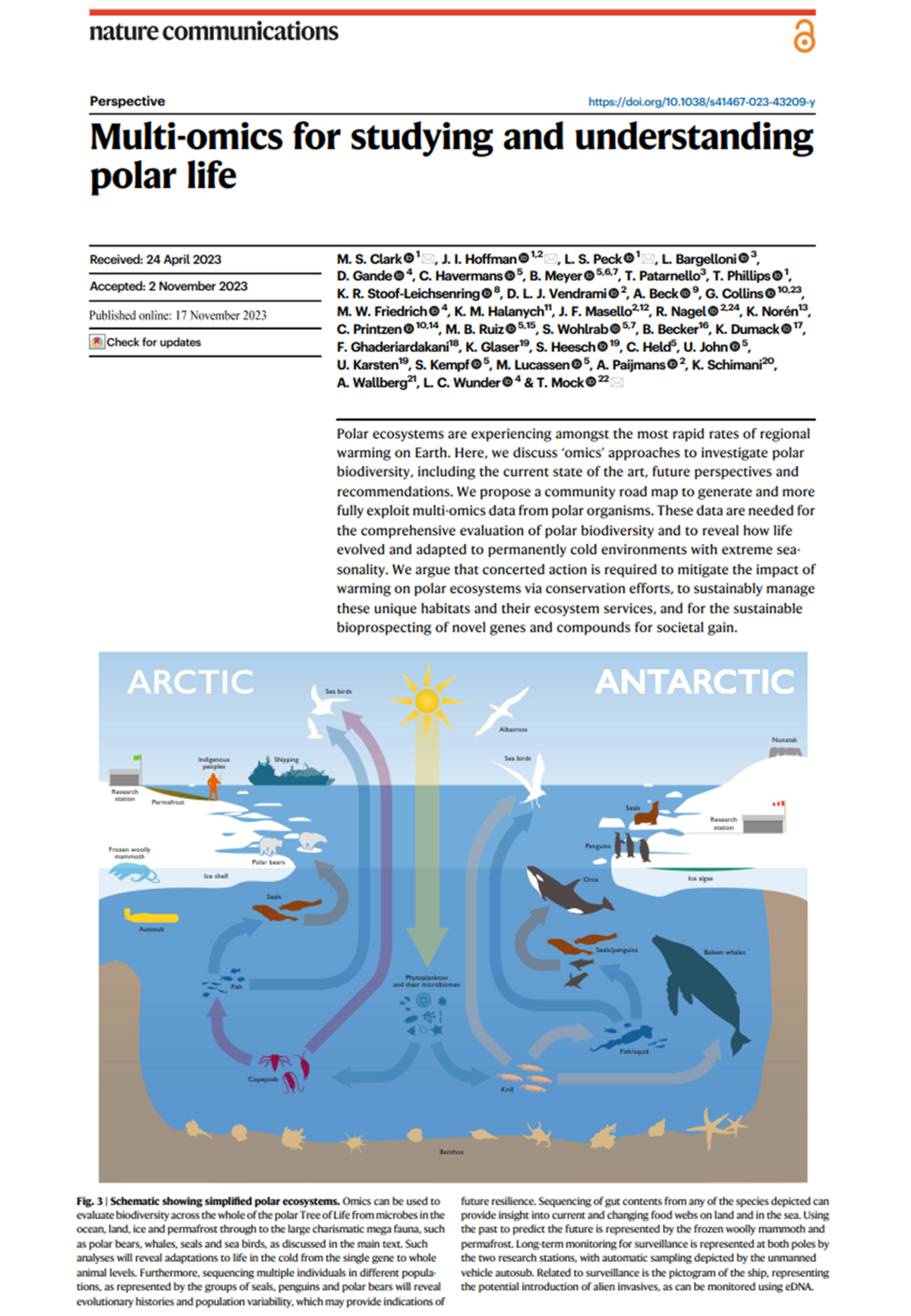

Forschende der Universität Rostock haben einen wichtigen Beitrag zu einem internationalen richtungsweisenden Artikel über den Wissensmangel und Forschungsbedarf der Biowissenschaften in den Polargebieten geleistet. Dabei geht es insbesondere um den Einsatz moderner molekularbiologischer Methoden zur Erfassung der marinen und terrestrischen Biodiversität sowie der Anpassung polarer Organismen an extreme Umweltbedingungen als auch deren Gefährdung durch die Erderwärmung. Dieser wichtige Grundsatzartikel wurde vom renommierten Fachjournal „Nature Communications“ veröffentlicht.

Hier kommen Sie zur Pressemitteilung der Universität Rostock.

Originalveröffentlichung:

M.S. Clark, J.I. Hoffman, L.S. Peck, ….K. Glaser, S. Heesch,….. U. Karsten, ……T. Mock (2023) Multi-omics for studying and understanding polar life

Nature Communications 14, Article number: 7451; https://doi.org/10.1038/s41467-023-43209-y

Neue Publikation in nature communications: "Multi-omics for studying and understanding polar life"

Polare Ökosysteme erleben eine der schnellsten regionalen Erwärmungsraten auf der Erde. In diesem Artikel werden „Omics“-Ansätze zur Untersuchung der polaren Biodiversität, einschließlich des aktuellen Stands der Technik, Zukunftsperspektiven und Empfehlungen diskutiert. Es wird eine Community-Roadmap zur Generierung und umfassenderen Nutzung von Multi-Omics-Daten polarer Organismen vorgeschlagen. Diese Daten werden für die umfassende Bewertung der polaren Artenvielfalt benötigt und zeigen, wie sich das Leben entwickelt und an dauerhaft kalte Umgebungen mit extremer Saisonalität angepasst hat. Es wird argumentiert, dass konzertierte Maßnahmen erforderlich sind, um die Auswirkungen der Erwärmung auf polare Ökosysteme durch Erhaltungsbemühungen abzumildern, diese einzigartigen Lebensräume und ihre Ökosystemleistungen nachhaltig zu verwalten und eine nachhaltige Bioprospektion neuartiger Gene und Verbindungen zum gesellschaftlichen Nutzen zu ermöglichen.

M.S. Clark, J.I. Hoffman, L.S. Peck, ….K. Glaser, S. Heesch,….. U. Karsten, ……T. Mock (2023) Multi-omics for studying and understanding polar life

Nature Communications 14, Article number: 7451; https://doi.org/10.1038/s41467-023-43209-y

Dieser Artikel entstand im Rahmen eines Topic Workshops des SPP1158 Antarktisforschung.

Masterarbeit der Meeresbiologie in internationaler Zeitschrift veröffentlicht

Die Master-Studentin Desiree Juchem hatte sich in ihrer Abschlußarbeit mit dem Überleben von Kieselalgen der Antarktis in der polaren Nacht beschäftigt, und dafür ökophysiologische, biochemische und zellbiologische Parameter betrachtet. Die Daten zeigen einen massiven Abbau von lipidhaltigen Reservestoffen und Chloroplasten während der Dunkelinkubation, was zu einem Erhaltungsstoffwechsel beiträgt. Die Ergebnisse wurden nun in der Zeitschrift Frontiers in Microbiology veröffentlicht.

Radiobeitrag des NDR: Ostseedünen als Klimaschützer

Die Rostocker Wissenschaftlerin Sandra Kammann untersucht gerade die Dünen auf dem Darß und auf Rügen. Dabei geht es aber nicht um große Pflanzen wie den Strandhafer, sondern um Algen, Moose und Flechten. Und um die Frage, welche Kraft in ihnen steckt.

Hier geht es zum Beitrag, viel Spaß beim Reinhören!

Für eine bessere Wasserqualität der Ostsee – Neues Forschungsprojekt testet Züchtung von Algen an Windkraft-Fundamenten

Algen können helfen, die Wasserqualität in der überdüngten Ostsee zu verbessern. Gleichzeitig sind sie eine hochwertige Biomasse und eine Quelle auch für Wertstoffe für die Kosmetikindustrie. Forschende der Universität Rostock, des GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) untersuchen daher in einem neuen Projekt, ob sich der in der Ostsee verbreitete Blasentang an den Fundamenten von Windkraftanlagen züchten, zur Verbesserung der Wasserqualität sowie als Ressource nutzen lässt. Herzstück des Projekts „Klimafreundliche Offshore-Produktion von Algenbiomasse“ (Climate-Friendly Offshore Production of Algal Biomass, CliPA) ist eine Pilotanlage in der Eckernförder Bucht.

Die vollständige Pressemitteilung der Universität Rostock finden Sie hier und hier geht es zum Beitrag des MDR incl. Infos über geplante off-shore Windkraftanlagen.

Radio LOHRO - Interview mit Prof. Karsten

Was haben Algen mit Klimaschutz und Windkraftanlagen zu tun? Das erfahrt ihr jetzt! Unser Redakteur Eric hat darüber mit Professor Ulf Karsten vom Rostocker Institut für Biowissenschaften gesprochen. Professor Karsten forscht an der Züchtung einer speziellen Algenart - dem Blasentang - an den Fundamenten von Windkraftanlagen in der Ostsee. Das Projekt könnte einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten!

https://media.lohro.de/recordings/3928

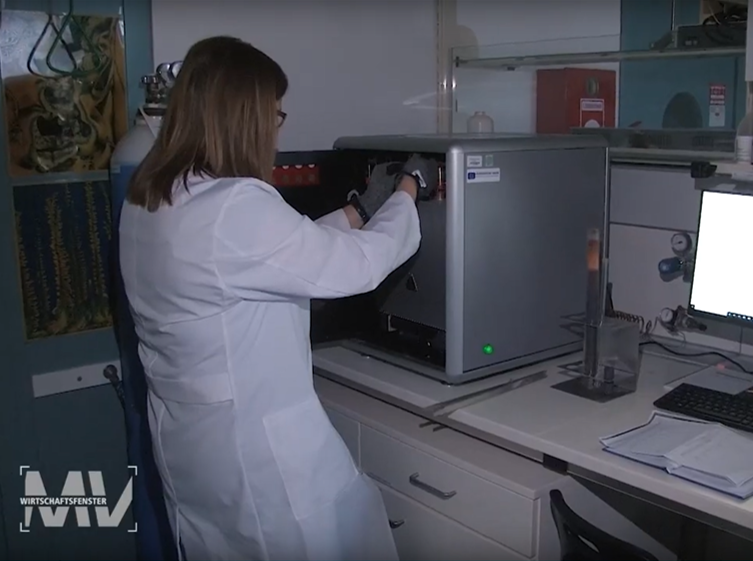

Unser CN Analyser im "Wirtschaftsfenster MV"

Wo kommen in MV Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zum Einsatz und mit welchen Effekten? In der aktuellen Ausgabe (720) steht unter anderem der Elementaranalysator an der Universität Rostock der AG Angewandte Ökologie und Phykologie im Fokus. Es wird kurz dessen Funktionsweise erläutert und Anwendungsbeispiele aus unserer AG genannt. Viel Spaß beim Reinschauen, hier der Link zum Video.

Rostocker Forscherin untersucht Ostseedünen und findet „kleine Startups“

Durch ihre Liebe zur Ostseeküste ist die in Mülheim an der Ruhr gebürtige Biologin Sandra Kammann auf den Forschungsstandort Rostock aufmerksam geworden. Die 30-jährige Naturliebhaberin suchte nach einer Tätigkeit im Bereich Ökologie und wurde am Lehrstuhl für Angewandte Ökologie des Instituts für Biowissenschaften der Universität Rostock fündig. Ihr großes Thema sind biologische Bodenkrusten, die sie im Rahmen ihres Projektes bearbeitet. „Das sind Lebensgemeinschaften von Kleinstorganismen, wie beispielsweise Bakterien, Algen, Pilzen, Flechten und Moosen, die die oberen Zentimeter der Erdoberfläche besiedeln“, erklärt die Doktorandin. Das Zusammenspiel der Kleinstorganismen sei bisher allerdings weitgehend unerforscht.

Zur vollständigen Pressmitteilung gelangen Sie über diesen Link.

NDR Info Beitrag: Algen als Wirtschaftsfaktor

Neuer NDR Info Beitrag: Algen als Wirtschaftsfaktor

Rostocker Forscher mit Vision: Künftig Landwirtschaft im Meer

In großen Teilen Ostasiens und Zentralamerikas dienen Algen bereits seit Jahrhunderten als Rohstoff für die Produktion von nachhaltiger Energie oder Nahrungsmitteln – man denke etwa an Sushi. Auch in Norddeutschland finden sich an den Küsten hervorragende Bedingungen für die Errichtung von Algenfarmen. Rostocker Forscher arbeiten nun in einem Projekt zur Landwirtschaft im Meer. Denn „im Zuge der zunehmenden Klimakrise und Knappheit von fossiler Energie wird es immer wichtiger, die Möglichkeiten nachhaltiger Energieproduktion voll auszuschöpfen“, so Klaus Herburger, Junior-Professor am Rostocker Institut für Biowissenschaften.

Zum Bericht geht es hier.

Rostocker Meeresbiologen untersuchen die Auswirkungen des Klimawandels in der Arktis

Seit dem 15. August 2022 leitet der deutsche Arktisforscher Professor Ulf Karsten vom Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock für zwei Wochen eine Expedition im Kongsfjorden an der Westküste von Spitzbergen. Begleitet wird er von der Master-Studentin Desirée Juchem aus dem Studiengang Meeresbiologie. Zusammen mit sieben Kolleginnen und Kollegen der Universitäten Köln und Berlin sowie dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) werden marine und terrestrische Organismen im Zeichen des Klimawandels untersucht.

Zur Pressemitteilung der Universität Rostock gelangen Sie hier.

Sommerhitze beeinflusst Vorkommen des Blasentangs in der Ostsee

Die Braunalge Fucus vesiculosus, auch bekannt als Blasentang, ist der ökologisch wichtigste Biomasseproduzent und Lebensraumbegründer in der Ostsee. In der internationalen Fachzeitschrift Biology wurde jetzt eine Studie der Universität Rostock veröffentlicht, die zeigt, dass sommerliche Hitzewellen das dauerhafte Vorkommen dieser Braunalge in der Ostsee einschränken können.

Zur Pressemitteilung der Universität Rostock gelangen Sie hier.

Neues Video für den Hochschulinformationstag der Biologie an der Uni Rostock

Klimawandel: Was können wir als Biologinnen und Biologen tun?

NDR Nordmagazin Beitrag

Biologin Karin Glaser forscht nach Lösungen zur Stabilisierung von Dünenoberflächen

Nordmagazin - 30.06.2021 19:30 Uhr

Dünen schützen vor Hochwasser - der Sand wird jedoch immer wieder verweht. In Kooperation mit dem Leibniz-WissenschaftsCampus Phosphorforschung und dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde untersucht Dr. Karin Glaser biologische Bodenkrusten und ihre Bedeutung für die Stabilisierung der Dünenoberflächen. Hier finden Sie den Beitrag des NDR.

Spezialpraktikum für Studierende des Masterstudiengangs Meeresbiologie unter Corona-Bedingungen

Obwohl an der Universität Rostock wie an allen anderen Hochschulen aufgrund der Corona-Pandemie kein Präsenzunterricht möglich ist, haben sich die Rostocker Doktorandin Lara Prelle und ihre Kollegen aus der Abteilung Angewandte Ökologie und Phykologie für ihre Studierenden etwas Besonderes ausgedacht und ein aus der Not geborenes Spezialpraktikum möglich gemacht. In einem großen Labor, in kleinen Gruppen und mit viel Abstand unter Beachtung aller Hygienevorschriften, die derzeit erforderlich sind, konnten die Studierenden des Masterstudiengangs Meeresbiologie experimentieren und forschen. Den link zum Artikel finden Sie hier.

„Mikroalgen sind die spannendsten Organismen auf diesem Planeten“

Während ihres Masterstudiums hat die Meeresbiologin Cynthia Medwed in der Arbeitsgruppe Angewandte Ökologie und Phykologie Algen kennen und lieben gelernt. In ihrer Doktorarbeit am IOW wird sie sich nun weiter mit Cyanobakterien, auch als Blaualgen bekannt, beschäftigen und ihnen ihre Geheimnisse entlocken. Zur Pressemitteilung geht es hier.

Stabilität der Küstenschutz-Dünen im Fokus

Ein neues Forschungsprojekt der Arbeitsgruppe erforscht Küstensschutz-Dünen an der Ostseeküste. In Kooperation mit dem Leibniz-WissenschaftsCampus Phosphorforschung und dem Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde untersucht Dr. Karin Glaser biologische Bodenkrusten und ihre Bedeutung für die Stabilisierung der Dünenoberflächen. Zur Pressemitteilung geht es hier.

Vortrag im Rostocker Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum

Das Rostocker Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum zeigt bis Mitte April 2020 eine Sonderausstellung über Sir Ernest Shackletons Expedition in die Antarktis 1914: "Shackleton - Gefangen im Eis".

Im Rahmen des "Familiensonntags" am 16.02.20 nahm Dr. Ramona Kern (Angewandte Ökologie und Phykologie, Universität Rostock) Groß und Klein mit auf eine Reise in die Arktis. Begleitet durch einem multimedialen Vortrag begaben sich die ZuhörerINNEN auf die Spuren der Arktisreisenden Fridtjof Nansen und Hjalmar Johansen und konnten dabei Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt Spitzbergens erfahren.

Forscher suchen Lösungen, wie Kahlschlag-Areale wieder neu bepflanzt werden können

Welche Geheimnisse sogenannte Bodenkrusten bergen, also die oberen Zentimeter der Erdoberfläche, das will Dr. Karin Glaser vom Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock herausfinden. Sie forscht in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum in München in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt, das den anspruchsvollen Namen „Biodiversity Exploratories“ trägt.

Den link zu diesem Artikel finden Sie hier.

A newly found Atacama Desert soil community survives on sips of fog

How fog promotes a novel type of soil biocenosis, forming the coastal Atacama Desert’s living skin

The Atacama Desert is the driest non‐polar desert on Earth, presenting precarious conditions for biological activity. In the arid coastal belt, life is restricted to areas with fog events that cause almost daily wet–dry cycles. In such an area, researchers, including Prof. Ulf Karsten and PhD student Elena Samolov from Rostock University, discovered a hitherto unknown and unique ground covering biocenosis dominated by lichens, fungi, and algae attached to grit‐sized stones. The research was published in Geobiology.

P-Campus Publication Award 2019

Auf dem Symposium des "Leibniz Wissenschaftcampus Phosphorforschung Rostock" (12.-13.11.19) wurde der Artikel von Maximilian Berthold, Rita Wulff, Volker Reiff, Ulf Karsten, Günther Nausch & Rhena Schumann über 23 Jahre atmosphärische Phosphor-Deposition an der südlichen Ostseeküste, mit einem "Publication Award" ausgezeichnet.

Maximilian Berthold, Rita Wulff, Volker Reiff, Ulf Karsten, Günther Nausch, Rhena Schumann (2019): Magnitude and influence of atmospheric phosphorus deposition on the southern Baltic Sea coast over 23 years - Management implications for coastal waters. Environmental Sciences Europe 31, 27 DOI: 10.1186/s12302-019-0208-y

Posterpreis für Dr. Karin Glaser

Der weite Weg nach Australien zu einer Konferenz zu biologischen Bodenkrusten hat sich doppelt gelohnt: neben dem Austausch neuester Forschungsergebnisse und Etablierung neuer Kontakte verlieh das Komitee Dr. Karin Glaser den Preis für das beste Poster! Titel: High diversity of algivorous protists in biocrusts from three different regions. Dieses Projekt wird in Rostock auch von Samira Roshan (Doktorandin) bearbeitet und in Kooperation mit der Universität Köln (Labor von Prof. Bonkowski) durchgeführt.

NDR Nordmagazin Beitrag

Biologin erforscht Wasserqualität am Bodden

Nordmagazin - 26.07.2019 19:30 Uhr

Seit sechs Jahren leitet Dr. Rhena Schumann die Biologische Station der Universität Rostock in Zingst. Ihre Aufgabe: die Überwachung der Qualität des Boddenwassers.

Hannoversche Allgemeine Zeitung Beitrag

Cyanobakterien - Blaualgen: So wirken sie sich auf Mensch und Umwelt aus

Das Problem bei diesen Bakterien ist, dass sie toxisch und somit gefährlich für den Menschen sein können, warnt Ulf Karsten, Experte für Ökologie, Physiologie und Molekularbiologie von Algen.

Hier finden Sie den Link zum Beitrag.

NDR Nordmagazin Beitrag

Polarforscher Ulf Karsten im Gespräch zu Bodenkrusten

Nordmagazin - 17.11.2018 19:30 Uhr

Seit Jahren erforscht Prof. Dr. Ulf Karsten auf der Insel Spitzbergen in der Arktis Bodenkrusten. Seine Untersuchungen werden nun genutzt, um eine Salzhalde bei Magdeburg zu begrünen.

Hier finden Sie den Link zum Beitrag.

Neue Pressemitteilung

Klimawandel: Forscher nehmen Algen im Meer unter die Lupe

Algen sind sensible Indikatoren für Temperaturveränderungen. Ein aktuelles Forschungsvorhaben der Universität Rostock widmet sich der Untersuchung des Einflusses von Klimaveränderungen auf das Wachstum der Tangwälder vor Helgoland.

Hier finden Sie den Link zur Pressemitteilung der Universität Rostock.